學習大企業--淺談工程項目增值稅籌劃與執行管理

最近億企贏浙江公眾號發布了一則消息,隨著金三系統再升級,新的預警指標來了,多家企業被約談。其中一項重要預警指標就是增值稅稅負指標,當企業稅負長期低于行業平均稅負,風險就來了。據該公眾號公布信息,目前階段建筑安裝業行業預警稅負率為1.5%。

建筑業平均稅負率為什么是1.5%,是否合理?下面分不同計稅方式進行測算:簡易計稅項目,理論上應交增值稅等于總包減分包差額除以103%再乘以3%,假如含稅合同額1030萬元,分包412萬元,則項目稅負率=(1030-412)/103%*3%/(1030/103%)=1.8%,如果分包比例提高,則稅負率進一步下降。一般計稅項目,假定含稅合同額1090萬元,毛利率10%,材料占比40%,不含稅價400萬元(假設300萬元13%稅率,100萬元3%征收率),能取得進項42(=39+3)萬元,分包占比30%,不含稅價300萬元(假設全部簡易計稅),能取得進項9萬元,機械占比20%,不含稅價200萬元(假設不同稅率各占一半),能取得進項16(=13+3)萬元,則項目稅負率=(90-42-9-16)/(1090/109%)=2.3%。如材料全部集采,則項目稅負率=(90-52-9-16)/(1090/109%)=1.3%。從中可以看出,1.5%平均稅負應屬正常范圍。

那么增值稅管理過程中關注稅負,是不是就足夠了呢?

筆者認為應該從稅負、利潤、凈現金流多方面進行綜合評價,不能僅關注一個指標,本文分三個方面論證這一觀點。為便于比較與描述,本文所用測算數據全部基于以下假設:一是毛利率保持10%水平;二是只考慮12%附加稅;三是主要以工程項目總包單位角度考慮問題。

一、工程項目增值稅管理過程中存在的誤區

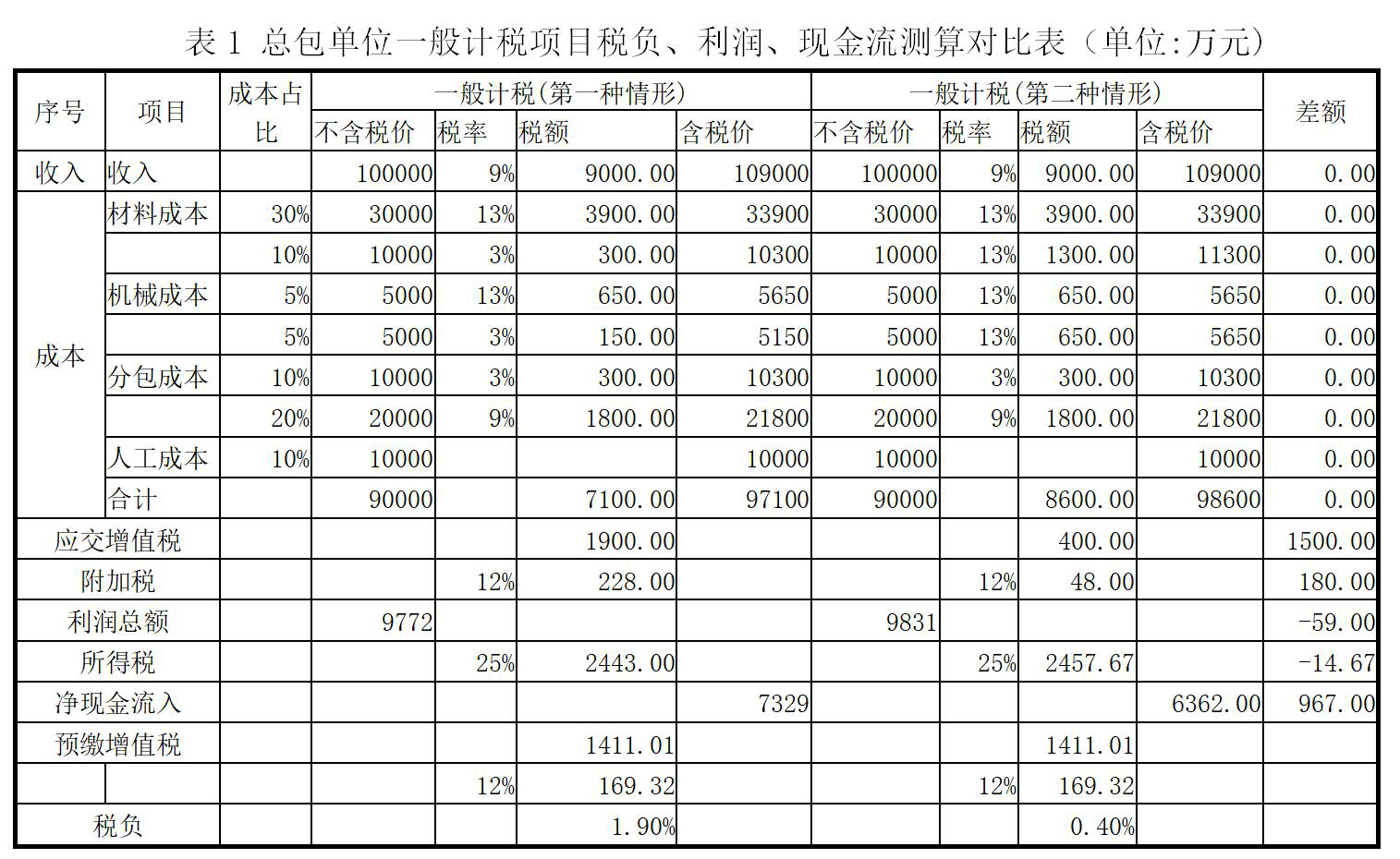

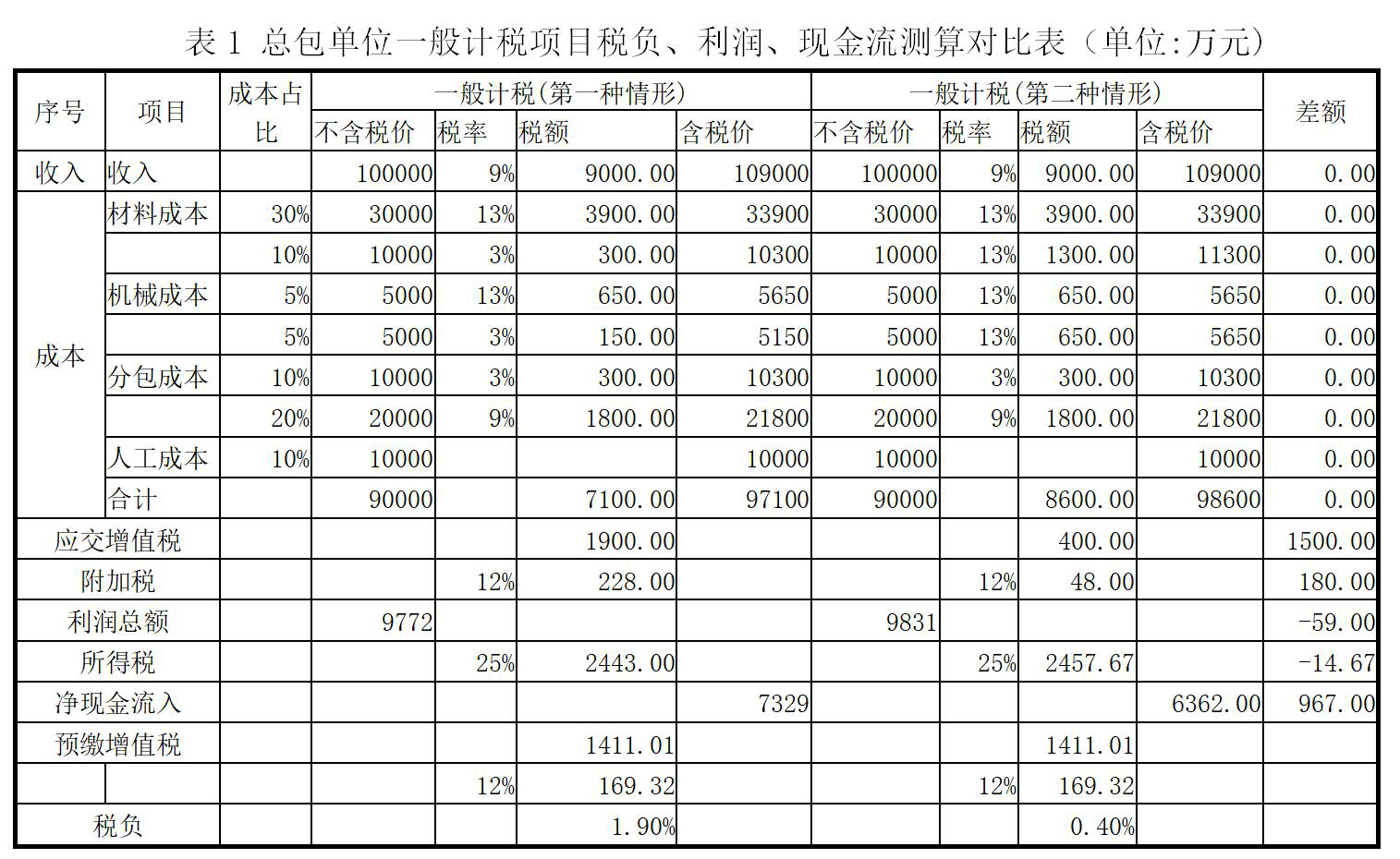

1.誤區一:片面追求低稅負,但從利潤與凈現金流入對比情況看,稅負低并不意味著效益好,具體測算見表1。

表1中第二種情形要求盡可能多地取得高稅率抵扣項,預繳增值稅遠超項目實際稅負,比第一種情形稅負低,但10.9億元合同額的項目凈現金流入卻減少797.68萬元。

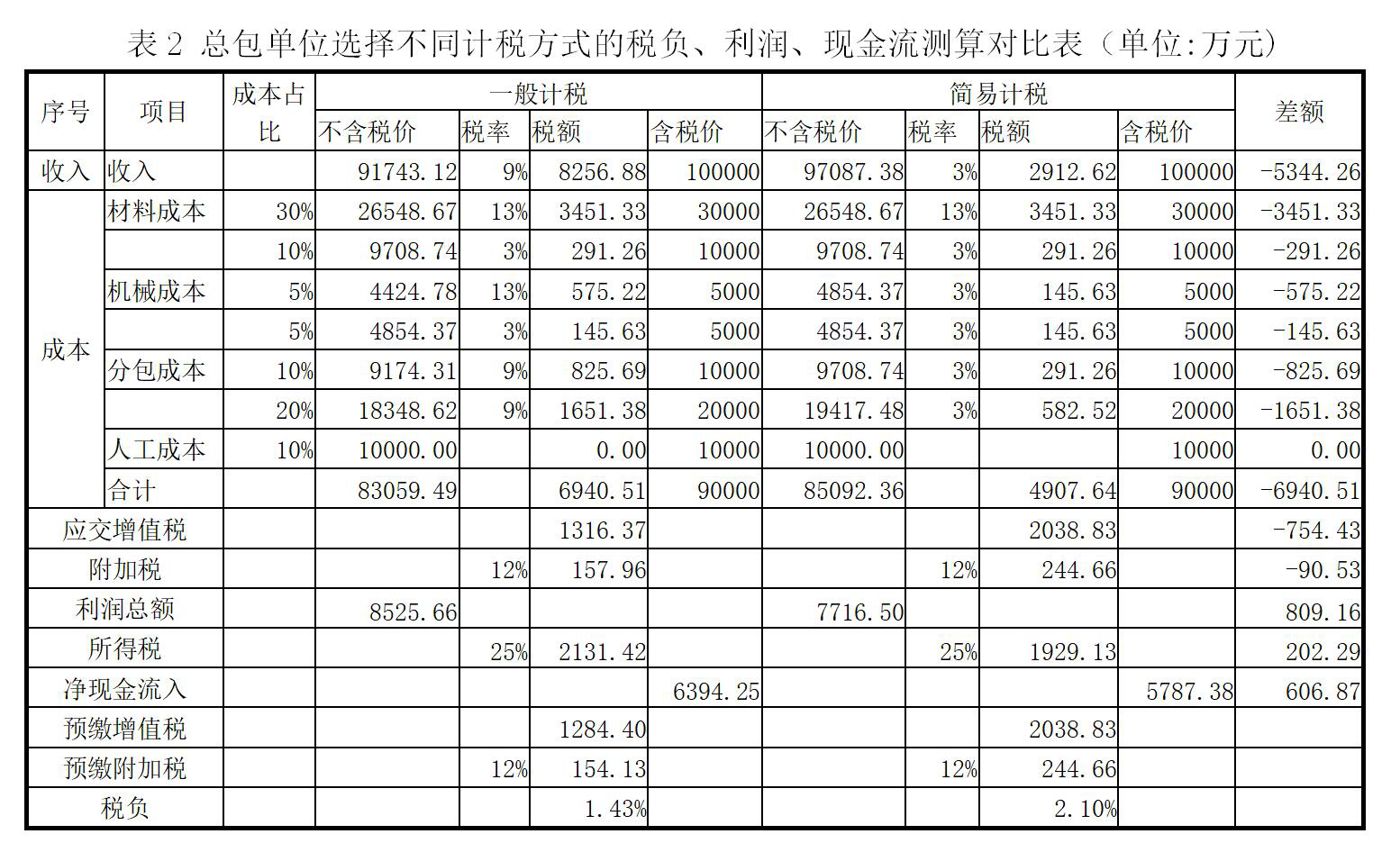

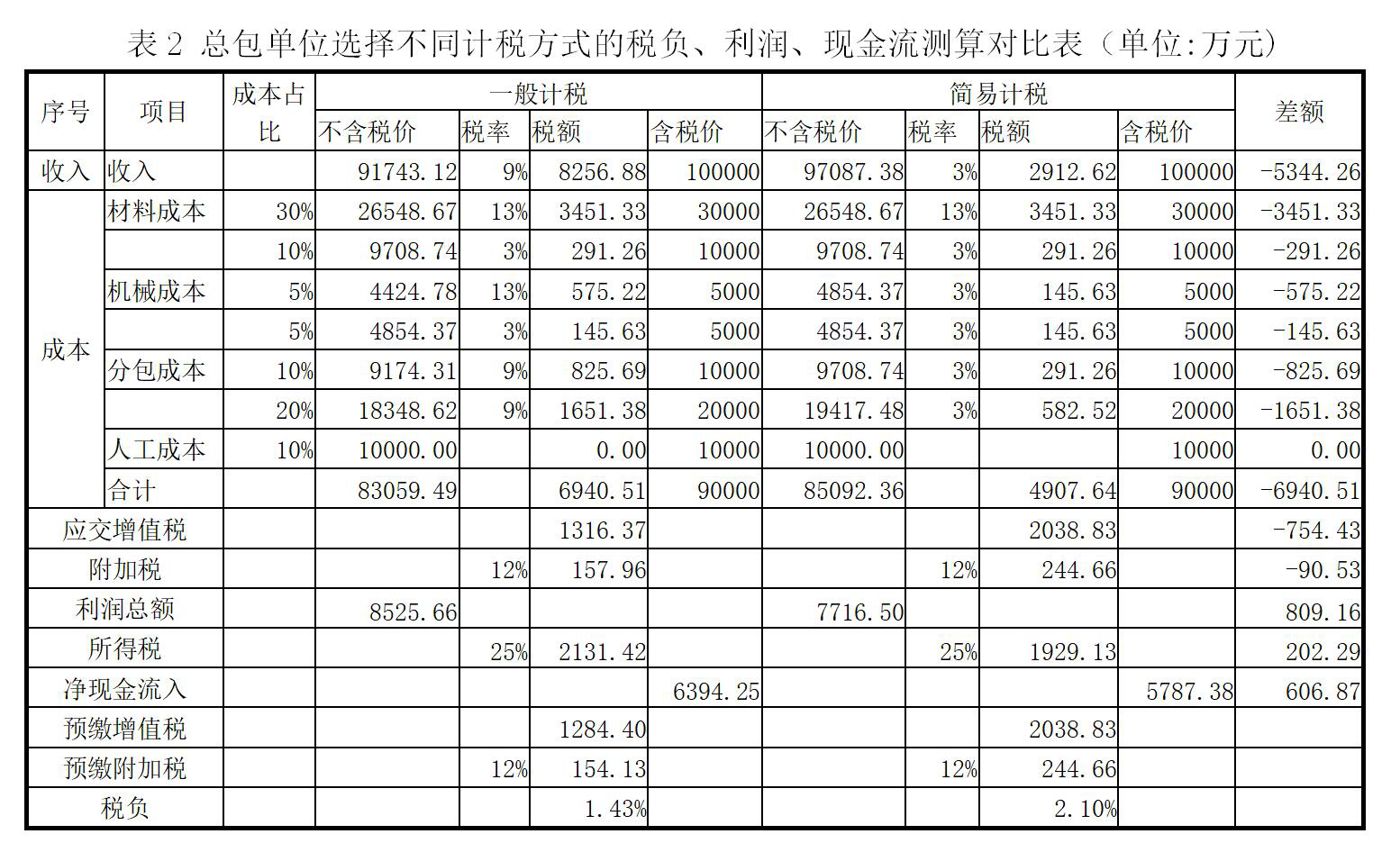

2.誤區二:對工程項目前期分析不夠,計稅方式選擇有誤,具體測算見表2。

表2,選擇一般計稅比選擇簡易計稅稅負低,凈現金流入卻超過簡易計稅606.87萬元,如果項目因符合特定條件選擇簡易計稅,效益不如選擇一般計稅。

二、增值稅籌劃管理

(一)籌劃基本原則

1.以項目基本條件為基礎

由于不同工程項目所處地域不同、材料占比不同、不同企業自有設備、人力資源儲備情況不同,增值稅籌劃并沒有固定模式。筆者認為最基本的一個原則是要基于項目本身,對項目的基礎條件做較深入的統計分析。只有與基礎條件匹配的籌劃才具有針對性與可行性,才能體現效益原則。

2.以項目主要進項稅來源為主線

建造工程項目涉及的成本、費用類別紛繁復雜,容易陷入事無巨細、眉毛胡子一把抓的混亂狀態。尤其是在項目前期,沒有重點、主線思維,籌劃工作抓不住重點和關鍵,什么都想干好,往往會陷入相反境地。從不同已完工程項目實踐情況看,材料、機械、分包、人工成本,占據工程成本80%以上比例,是進項稅最主要的來源,因此抓住主要矛盾至關重要。

3.以項目綜合稅負最低為導向

以項目整體納稅即項目所在地、公司總部所在地、分包商注冊地三者的納稅總量最低為導向性原則。要杜絕出現項目部總包單位稅負過低,合作的分包商稅負過高情況,即公司用大量現金購買進項稅,項目的資金出現不合理流向,流向稅費支出比例過低,出現稅負風險,流向分包單位比例過高,項目整體進項抵扣不充分。

4.以項目凈現金流最大為優選

在對項目進行初始評估基礎上,綜合考慮項目利潤與現金流指標。將稅負成本當成項目部一項普通的成本費用支出或現金流支出,傾向于選擇項目部凈現金流最大的方案為最優方案。

5.以建筑業平均稅負率為底線

一般而言,建筑企業除項目部本身取得的進項稅外,上級單位或公司總部發生的固定資產采購支出與綜合性費用支出會產生一定量的進項稅,因此項目部稅負水平應適當高于建筑業平均水平。這樣綜合總部進項稅抵扣后,企業稅負水平才會接近于行業平均水平。在稅務評估中才會處于一個相對安全的位置。當然,虧損項目、材料占比特別高的項目,可不參照本原則。

(二)籌劃基本流程

1.開展項目主要材料、機械、人工費用的初始量、價分析

根據投標報價時的初始設計圖紙、工程量清單對主要材料、機械用量、人工成本等主要成本項目進行分解、測算、分析,零星成本費用可總額控制,還原項目最初的可能造價,了解項目主要進項來源與占比,為較為準確預估項目綜合稅負與毛利水平做準備。

2.進行項目初始增值稅稅負及毛利測算

(1)測算初始稅負、毛利、凈現金流水平。根據主要成本、造價分析和約定的項目計稅方式等信息,在不考慮分包前提下,對項目收入、成本數據進行價稅分離。材料成本可按照以下原則分離,大宗材料集采,按高稅率分離,零星材料按征收率進行分離。機械成本可按照以下原則分離,自采設備按高稅率分離,租賃設備按一定比例進行不同稅率分離。人工成本可大致按清包工即3%征收率進行分離。零星成本費用與可抵扣比例根據類似工程項目數據進行比較修正。價稅分離后,計算項目初始稅負、毛利、凈現金流水平。

(2)根據初始稅負選擇不同的正式稅務籌劃采購與分包方案導向。整體原則是分包稅負按初始稅負進行整體控制,盡可能平衡總包、分包稅負水平。如初始稅負低于或與平均水平偏差不大,證明項目抵扣項較為充分,分包方案傾向于專業分包按初始稅負進行進項配置控制,即部分集采材料轉由分包單位采購。并略加大征收率采購與租賃比例。如初始稅負過高,則應轉由分包單位共同承擔高稅率風險,分包方案傾向于專業分包按略高于初始稅負進行進項配置控制。

3.制定與項目經營策劃進度、方案互相匹配、互相印證的正式稅務籌劃方案

(1)取得經營策劃信息

取得經營策劃數據,至少包括各分項成本測算,擬分包合同情況、分包計稅方式等信息。想要做成功的增值稅籌劃方案,必須與項目經營策劃互相匹配、保持密切的聯系,稅務籌劃與采購、分包方案確定、合同簽訂密不可分,稅務籌劃方案也需要業務部門具體推行。

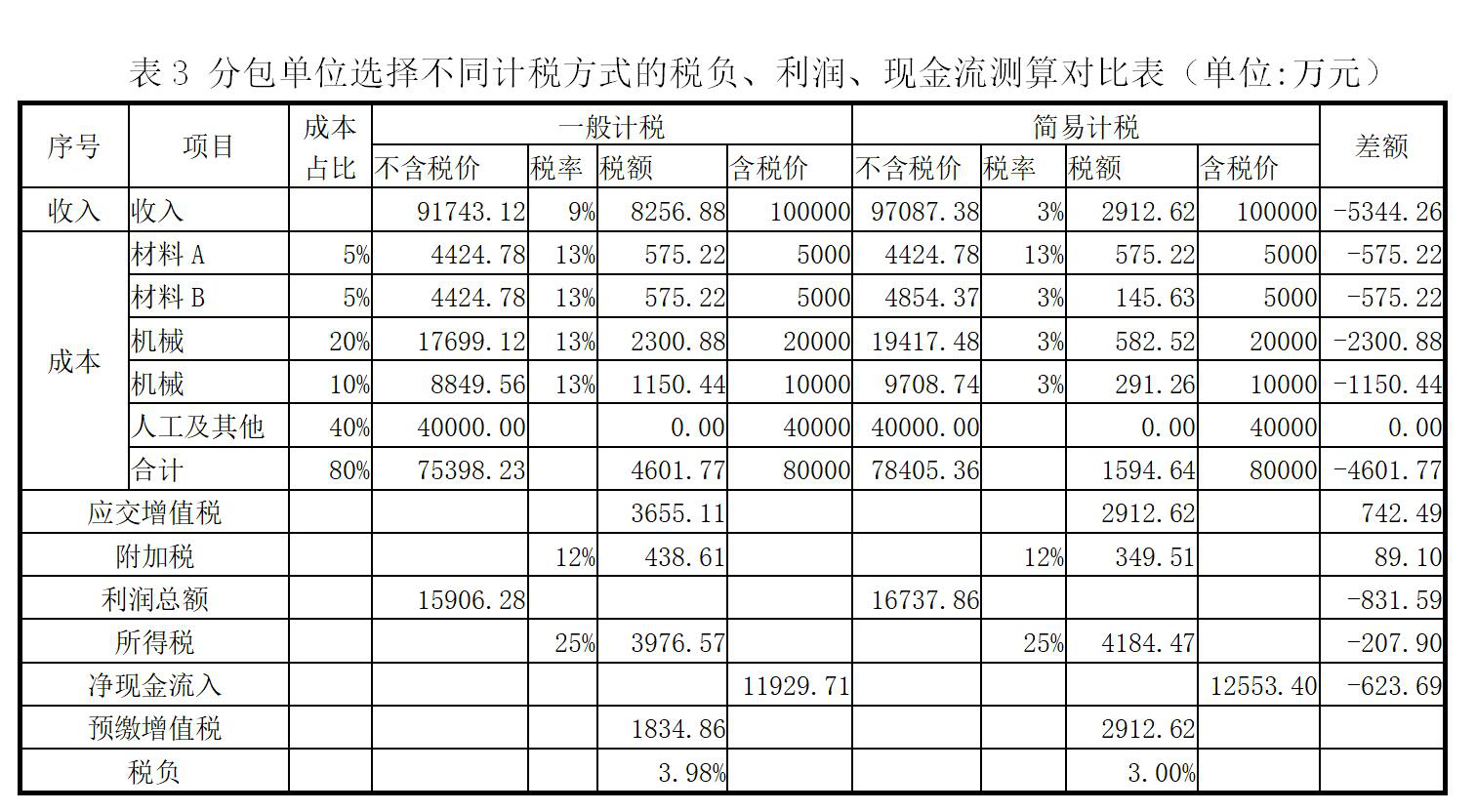

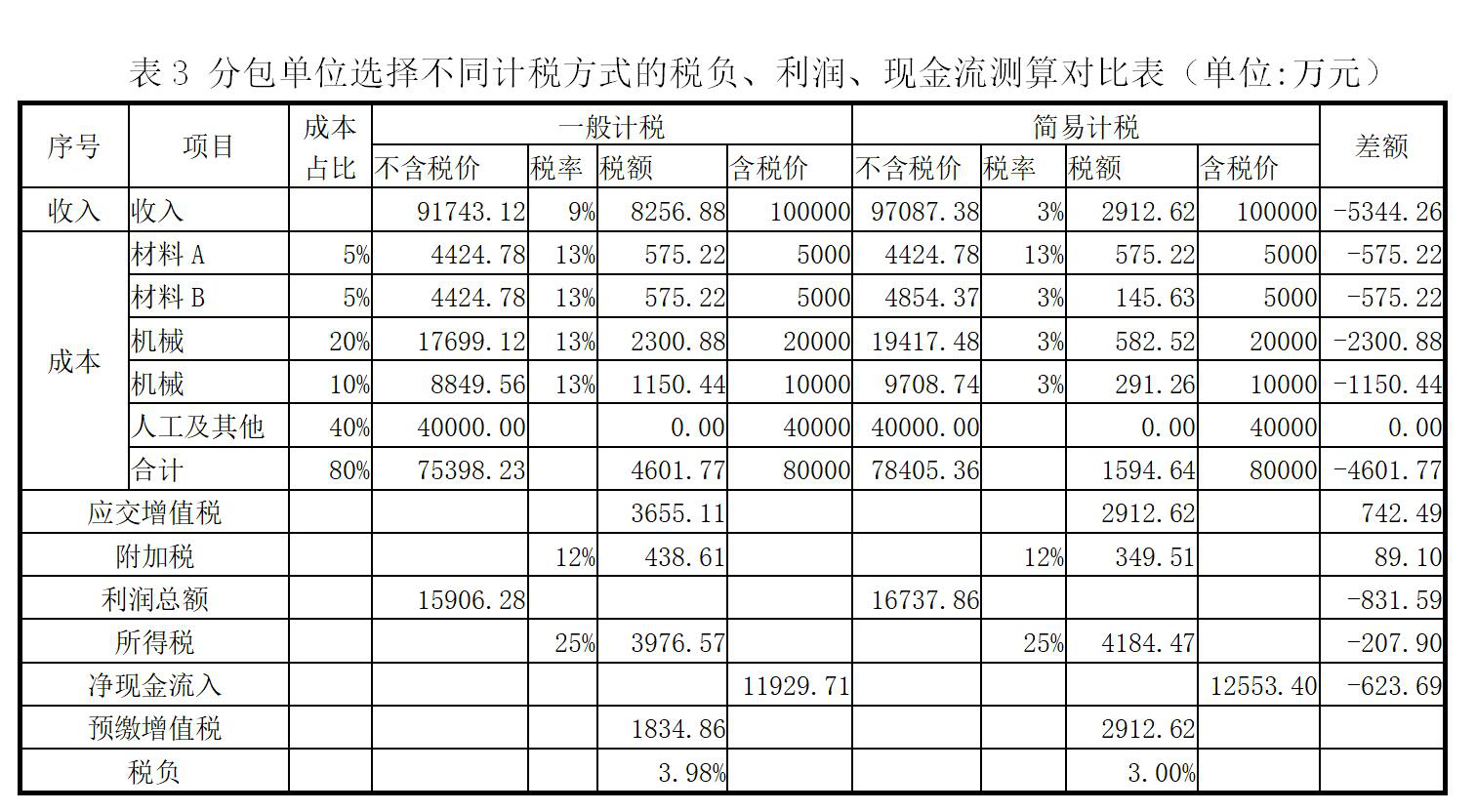

(2)進行稅務復核。根據經營策劃中擬分包工程量清單與材料、機械分配情況,運用分包單位不同計稅方式稅負、利潤、現金流測算對比表(見表3)進行計稅方式稅務復核。

表3作為分包單位的稅負測算表與表2設置明顯不同:一是設置了較低的材料占比,這與總包單位為控制材料品質與取得批量價格優勢,選擇更多采用材料集采方式有關;二是機械設備占比更高,便于分包商在項目所在地就地租賃設備,降低設備使用成本;三是預繳增值稅不再設置差額抵減。

復核成果運用:一是從表中兩種不同計稅方式看,簡易計稅稅負較低,現金流更優異,兩種方案應選擇簡易計稅方式。二是如果項目綜合稅負遠低于3%,而該分包方案則稅負大于等于3%,證明該工程量分包方案中高稅率成本配置過低,應增加配置后,重新進行不同計稅方式方案比選。三是如果項目綜合稅負較高,大于或等于3%,應該將高稅率成本從該分包方案中進一步分離出來后,分包選擇簡易計稅方式,達到降低項目綜合稅負目的。

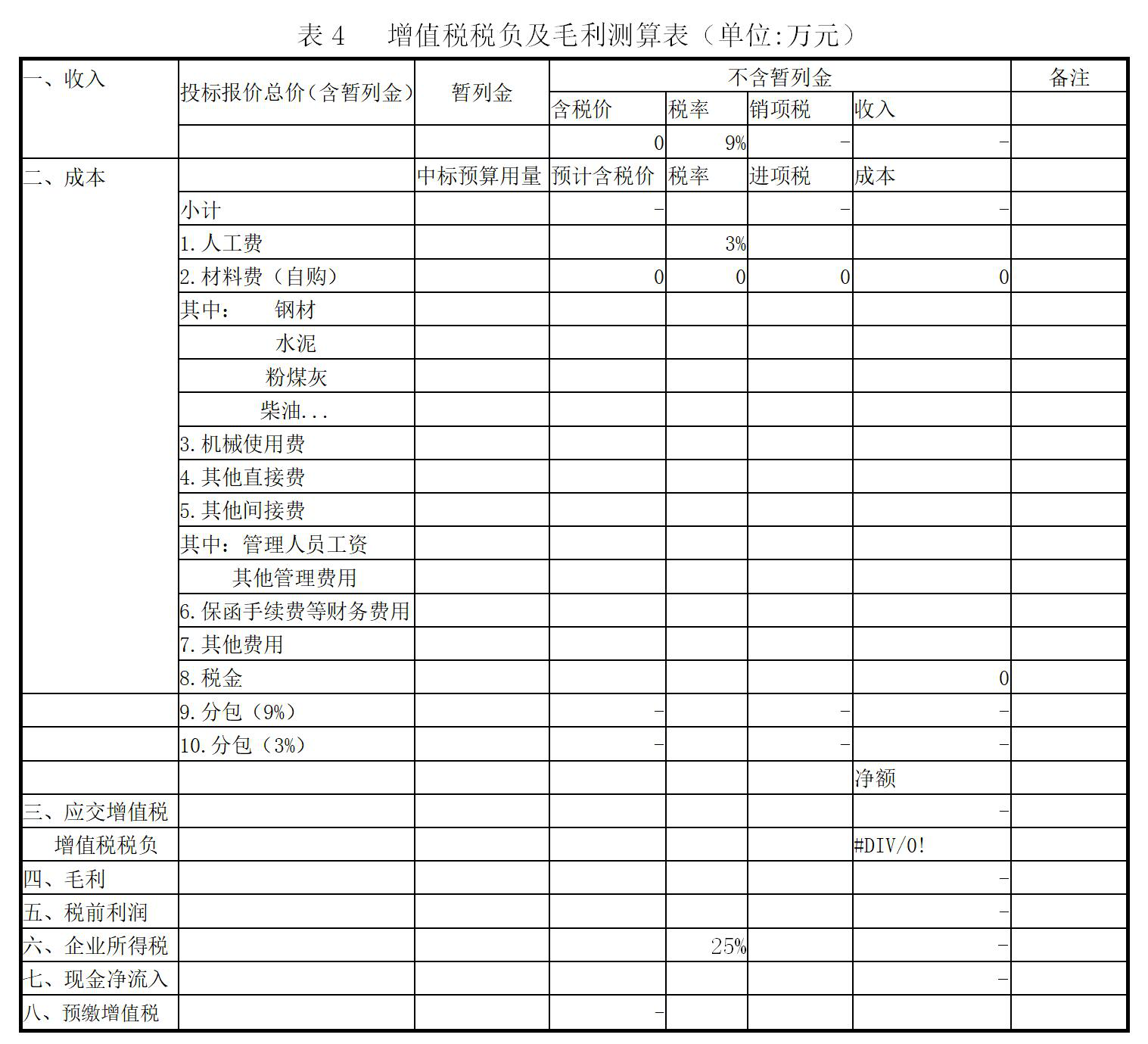

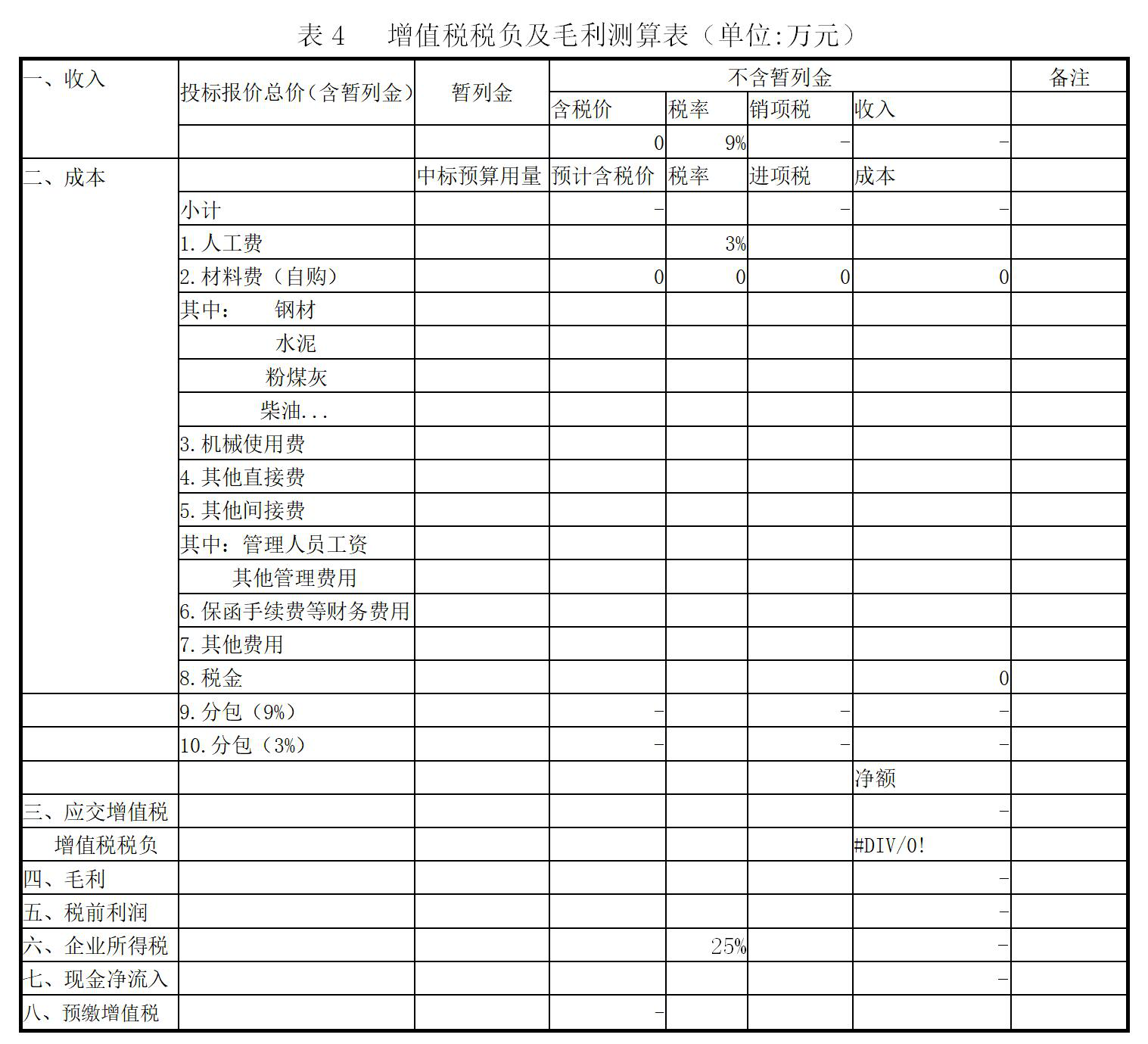

(3)形成項目增值稅稅負及毛利測算表(4),與初始稅負、毛利、凈現金流水平進行對比分析,復核并修正項目經營、稅務策劃方案。

增值稅稅負及毛利初始測算時可參照表4格式,差異在于初始測算不需考慮分包成本。便于比較初始測算與分包方案確定后測算,兩者利潤、現金流水平是否有優化、改進,稅負率是否保持在較合理水平。總體目標是,通過分包方案策劃、材料與機械成本重新組合后,項目稅負基本保持在合理水平,利潤與現金流水平優于初始方案,至少保持持平。

4.進行正確比價,選擇綜合成本最低的供應商與分包商

選擇具體合作單位時,需運用以下原則進行正確比價。

(1)總體比價原則

含稅總價相同時,選擇能提供高稅率專票的合作單位;不含稅價相同時,如項目稅負偏低,選擇能合法提供低稅率專票的合作單位,否則適用含稅總價不同的比價方式;含稅總價不同時,選擇綜合采購成本最低的單位為合作單位。

分包商能合法提供低稅率專票主要指以下三種情形:一是分包商為小規模納

稅人;二是一般納稅人以清包工方式、為甲供工程、老項目提供的建筑服務,選擇簡易計稅;三是一般納稅人銷售自產或外購機器設備的同時提供安裝服務,分別核算機器設備和安裝服務的銷售額,安裝服務可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅;

供應商能合法提供低稅率專票主要指以下兩種情形:一是供應商為小規模

納稅人;二是一般納稅人銷售自產的下列貨物,選擇適用簡易計稅,建筑業常用的包括建筑用和生產建筑材料所用的砂、土、石料,以自己采掘的砂、土、石料或其他礦物連續生產的磚、瓦、石灰(不含粘土實心磚、瓦),商品混凝土(僅限于以水泥為原料生產的水泥混凝土),自來水。

(2)含稅總價不同時的比價

通常情況,報價不同才是主流,因此特別需要正確的比價方法,選擇到綜合采購成本最低、應該合作的供應商與分包商,為項目爭取更好的經濟效益。以下臨界點測算時采購與分包成本已按12%附加稅率進行修正。

①提供稅率為13%專票的供應商A與提供稅率為3%專票的供應商B的合同總價選擇臨界點為90.05%。即B的總價÷A的總價﹤90.05%時,選擇供應商B;反之,則選擇供應商A。

②提供稅率為13%專票的供應商A與稅率為0%(即普票)的供應商C的合同總價選擇臨界點為87.12%。即C的價格÷A的價格﹤87.12%時,選擇供應商C;反之,則選擇供應商A。

③提供稅率為3%專票B與稅率為0%C的合同總價選擇臨界點為96.74%。即C的價格÷B的價格﹤96.74%時,選擇C;反之,則選擇B。

④提供稅率為9%專票的分包商D與提供稅率為3%專票的分包商E的合同總價選擇臨界點為93.81%。即E的總價÷D的總價﹤93.81%時,選擇分包商E;反之,則選擇分包商D。

⑤提供稅率為9%專票的分包商D與提供稅率為0%(即普票)的分包商F的合同總價選擇臨界點為90.75%。即F的總價÷D的總價﹤90.75%時,選擇分包商F;反之,則選擇分包商D。

三、對增值稅籌劃執行過程的監督管理

開展增值稅籌劃,目的是為了取得良好的執行結果,為了更有效地做好增值

稅過程管理。可以說沒有執行過程的籌劃遵循與結果檢驗,增值稅籌劃是空話,沒有任何實際價值。

那應該怎么做增值稅籌劃執行過程監督管理呢?

筆者認為,至少要做到以下三點:

(一)收入、成本、稅負總額監管。對收入變更與成本類新簽合同的合同額、合同稅率進行實時登記,可以通過在表4中插行記錄,并設置完整的計算公式,實時獲取在新簽合同過程中最新計算的項目稅負、利潤與現金流情況。當實際簽訂成本類合同總額、稅負與定稿的稅務籌劃出現偏離時,需及時將掌握情況向管理層提交預警報告,在合同評審過程中簽署偏離幅度的審核意見,提示管理層盡快組織相關人員查找原因,加強應對。

(二)按時對項目稅負進行統計分析。由于稅負指標是稅務部門非常關注的一項風險指標,加強稅負過程監督非常必要。根據增值稅管理明細臺賬,包括開具發票臺賬、未票收入臺賬、發票認證明細臺賬、進項稅轉出臺賬,只要加設稅負統計表,設置按年度與月份選擇匯總的計算公式,就能獲得實時更新的累計稅負統計套表。用電子表格就可以按月進行稅負統計,以便稅負異常波動時,能及時進行原因分析,查找并解決存在的管理問題。

(三)加強成本、業務真實性監管。工程項目根據投標報價、工程量清單進行主要材料、機械用量測算統計,并通過經營策劃、稅務籌劃進行相對固化后,項目部就獲得了統一的一手資料。即經過論證、有一定合理性、根據初始設計稿測算的主要材料、機械用量、分包成本基礎比較數據。項目在執行過程中,如果實際采購、結算工程量超過經營與稅務籌劃工程量,或按成本投入進度與工程實體完工進度偏離較大,或項目完工后,實際采購、結算工程量與經營稅務籌劃偏離較大,又沒有正當理由的,成本真實性就應當受到合理質疑。如果有正當理由,則應實時收集證據資料,用于證明偏差原因及開展工程變更索賠。

四、結束語

綜上所述,本文所描述的工程項目增值稅籌劃遵循的原則與工作流程,主線明朗、重點明確,與相關業務部門的聯系也非常緊密。再加上設置了較為嚴謹的執行過程監管流程,不斷積累的項目增值稅監管經驗,對后續的稅務籌劃能力提升也會有幫助。會促進增值稅籌劃更有利于指導實踐,促進管理能力進一步提升。一旦營改增過渡期政策結束,積累了大量增值稅籌劃全流程管理經驗的施工企業必將體現極大的優勢,對稅務風險的把控能力也會明顯強于同類企業。

來源://www.water12.com/news_detail.asp?id=20031

最近億企贏浙江公眾號發布了一則消息,隨著金三系統再升級,新的預警指標來了,多家企業被約談。其中一項重要預警指標就是增值稅稅負指標,當企業稅負長期低于行業平均稅負,風險就來了。據該公眾號公布信息,目前階段建筑安裝業行業預警稅負率為1.5%。

建筑業平均稅負率為什么是1.5%,是否合理?下面分不同計稅方式進行測算:簡易計稅項目,理論上應交增值稅等于總包減分包差額除以103%再乘以3%,假如含稅合同額1030萬元,分包412萬元,則項目稅負率=(1030-412)/103%*3%/(1030/103%)=1.8%,如果分包比例提高,則稅負率進一步下降。一般計稅項目,假定含稅合同額1090萬元,毛利率10%,材料占比40%,不含稅價400萬元(假設300萬元13%稅率,100萬元3%征收率),能取得進項42(=39+3)萬元,分包占比30%,不含稅價300萬元(假設全部簡易計稅),能取得進項9萬元,機械占比20%,不含稅價200萬元(假設不同稅率各占一半),能取得進項16(=13+3)萬元,則項目稅負率=(90-42-9-16)/(1090/109%)=2.3%。如材料全部集采,則項目稅負率=(90-52-9-16)/(1090/109%)=1.3%。從中可以看出,1.5%平均稅負應屬正常范圍。

那么增值稅管理過程中關注稅負,是不是就足夠了呢?

筆者認為應該從稅負、利潤、凈現金流多方面進行綜合評價,不能僅關注一個指標,本文分三個方面論證這一觀點。為便于比較與描述,本文所用測算數據全部基于以下假設:一是毛利率保持10%水平;二是只考慮12%附加稅;三是主要以工程項目總包單位角度考慮問題。

一、工程項目增值稅管理過程中存在的誤區

1.誤區一:片面追求低稅負,但從利潤與凈現金流入對比情況看,稅負低并不意味著效益好,具體測算見表1。

表1中第二種情形要求盡可能多地取得高稅率抵扣項,預繳增值稅遠超項目實際稅負,比第一種情形稅負低,但10.9億元合同額的項目凈現金流入卻減少797.68萬元。

2.誤區二:對工程項目前期分析不夠,計稅方式選擇有誤,具體測算見表2。

表2,選擇一般計稅比選擇簡易計稅稅負低,凈現金流入卻超過簡易計稅606.87萬元,如果項目因符合特定條件選擇簡易計稅,效益不如選擇一般計稅。

二、增值稅籌劃管理

(一)籌劃基本原則

1.以項目基本條件為基礎

由于不同工程項目所處地域不同、材料占比不同、不同企業自有設備、人力資源儲備情況不同,增值稅籌劃并沒有固定模式。筆者認為最基本的一個原則是要基于項目本身,對項目的基礎條件做較深入的統計分析。只有與基礎條件匹配的籌劃才具有針對性與可行性,才能體現效益原則。

2.以項目主要進項稅來源為主線

建造工程項目涉及的成本、費用類別紛繁復雜,容易陷入事無巨細、眉毛胡子一把抓的混亂狀態。尤其是在項目前期,沒有重點、主線思維,籌劃工作抓不住重點和關鍵,什么都想干好,往往會陷入相反境地。從不同已完工程項目實踐情況看,材料、機械、分包、人工成本,占據工程成本80%以上比例,是進項稅最主要的來源,因此抓住主要矛盾至關重要。

3.以項目綜合稅負最低為導向

以項目整體納稅即項目所在地、公司總部所在地、分包商注冊地三者的納稅總量最低為導向性原則。要杜絕出現項目部總包單位稅負過低,合作的分包商稅負過高情況,即公司用大量現金購買進項稅,項目的資金出現不合理流向,流向稅費支出比例過低,出現稅負風險,流向分包單位比例過高,項目整體進項抵扣不充分。

4.以項目凈現金流最大為優選

在對項目進行初始評估基礎上,綜合考慮項目利潤與現金流指標。將稅負成本當成項目部一項普通的成本費用支出或現金流支出,傾向于選擇項目部凈現金流最大的方案為最優方案。

5.以建筑業平均稅負率為底線

一般而言,建筑企業除項目部本身取得的進項稅外,上級單位或公司總部發生的固定資產采購支出與綜合性費用支出會產生一定量的進項稅,因此項目部稅負水平應適當高于建筑業平均水平。這樣綜合總部進項稅抵扣后,企業稅負水平才會接近于行業平均水平。在稅務評估中才會處于一個相對安全的位置。當然,虧損項目、材料占比特別高的項目,可不參照本原則。

(二)籌劃基本流程

1.開展項目主要材料、機械、人工費用的初始量、價分析

根據投標報價時的初始設計圖紙、工程量清單對主要材料、機械用量、人工成本等主要成本項目進行分解、測算、分析,零星成本費用可總額控制,還原項目最初的可能造價,了解項目主要進項來源與占比,為較為準確預估項目綜合稅負與毛利水平做準備。

2.進行項目初始增值稅稅負及毛利測算

(1)測算初始稅負、毛利、凈現金流水平。根據主要成本、造價分析和約定的項目計稅方式等信息,在不考慮分包前提下,對項目收入、成本數據進行價稅分離。材料成本可按照以下原則分離,大宗材料集采,按高稅率分離,零星材料按征收率進行分離。機械成本可按照以下原則分離,自采設備按高稅率分離,租賃設備按一定比例進行不同稅率分離。人工成本可大致按清包工即3%征收率進行分離。零星成本費用與可抵扣比例根據類似工程項目數據進行比較修正。價稅分離后,計算項目初始稅負、毛利、凈現金流水平。

(2)根據初始稅負選擇不同的正式稅務籌劃采購與分包方案導向。整體原則是分包稅負按初始稅負進行整體控制,盡可能平衡總包、分包稅負水平。如初始稅負低于或與平均水平偏差不大,證明項目抵扣項較為充分,分包方案傾向于專業分包按初始稅負進行進項配置控制,即部分集采材料轉由分包單位采購。并略加大征收率采購與租賃比例。如初始稅負過高,則應轉由分包單位共同承擔高稅率風險,分包方案傾向于專業分包按略高于初始稅負進行進項配置控制。

3.制定與項目經營策劃進度、方案互相匹配、互相印證的正式稅務籌劃方案

(1)取得經營策劃信息

取得經營策劃數據,至少包括各分項成本測算,擬分包合同情況、分包計稅方式等信息。想要做成功的增值稅籌劃方案,必須與項目經營策劃互相匹配、保持密切的聯系,稅務籌劃與采購、分包方案確定、合同簽訂密不可分,稅務籌劃方案也需要業務部門具體推行。

(2)進行稅務復核。根據經營策劃中擬分包工程量清單與材料、機械分配情況,運用分包單位不同計稅方式稅負、利潤、現金流測算對比表(見表3)進行計稅方式稅務復核。

表3作為分包單位的稅負測算表與表2設置明顯不同:一是設置了較低的材料占比,這與總包單位為控制材料品質與取得批量價格優勢,選擇更多采用材料集采方式有關;二是機械設備占比更高,便于分包商在項目所在地就地租賃設備,降低設備使用成本;三是預繳增值稅不再設置差額抵減。

復核成果運用:一是從表中兩種不同計稅方式看,簡易計稅稅負較低,現金流更優異,兩種方案應選擇簡易計稅方式。二是如果項目綜合稅負遠低于3%,而該分包方案則稅負大于等于3%,證明該工程量分包方案中高稅率成本配置過低,應增加配置后,重新進行不同計稅方式方案比選。三是如果項目綜合稅負較高,大于或等于3%,應該將高稅率成本從該分包方案中進一步分離出來后,分包選擇簡易計稅方式,達到降低項目綜合稅負目的。

(3)形成項目增值稅稅負及毛利測算表(4),與初始稅負、毛利、凈現金流水平進行對比分析,復核并修正項目經營、稅務策劃方案。

增值稅稅負及毛利初始測算時可參照表4格式,差異在于初始測算不需考慮分包成本。便于比較初始測算與分包方案確定后測算,兩者利潤、現金流水平是否有優化、改進,稅負率是否保持在較合理水平。總體目標是,通過分包方案策劃、材料與機械成本重新組合后,項目稅負基本保持在合理水平,利潤與現金流水平優于初始方案,至少保持持平。

4.進行正確比價,選擇綜合成本最低的供應商與分包商

選擇具體合作單位時,需運用以下原則進行正確比價。

(1)總體比價原則

含稅總價相同時,選擇能提供高稅率專票的合作單位;不含稅價相同時,如項目稅負偏低,選擇能合法提供低稅率專票的合作單位,否則適用含稅總價不同的比價方式;含稅總價不同時,選擇綜合采購成本最低的單位為合作單位。

分包商能合法提供低稅率專票主要指以下三種情形:一是分包商為小規模納

稅人;二是一般納稅人以清包工方式、為甲供工程、老項目提供的建筑服務,選擇簡易計稅;三是一般納稅人銷售自產或外購機器設備的同時提供安裝服務,分別核算機器設備和安裝服務的銷售額,安裝服務可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅;

供應商能合法提供低稅率專票主要指以下兩種情形:一是供應商為小規模

納稅人;二是一般納稅人銷售自產的下列貨物,選擇適用簡易計稅,建筑業常用的包括建筑用和生產建筑材料所用的砂、土、石料,以自己采掘的砂、土、石料或其他礦物連續生產的磚、瓦、石灰(不含粘土實心磚、瓦),商品混凝土(僅限于以水泥為原料生產的水泥混凝土),自來水。

(2)含稅總價不同時的比價

通常情況,報價不同才是主流,因此特別需要正確的比價方法,選擇到綜合采購成本最低、應該合作的供應商與分包商,為項目爭取更好的經濟效益。以下臨界點測算時采購與分包成本已按12%附加稅率進行修正。

①提供稅率為13%專票的供應商A與提供稅率為3%專票的供應商B的合同總價選擇臨界點為90.05%。即B的總價÷A的總價﹤90.05%時,選擇供應商B;反之,則選擇供應商A。

②提供稅率為13%專票的供應商A與稅率為0%(即普票)的供應商C的合同總價選擇臨界點為87.12%。即C的價格÷A的價格﹤87.12%時,選擇供應商C;反之,則選擇供應商A。

③提供稅率為3%專票B與稅率為0%C的合同總價選擇臨界點為96.74%。即C的價格÷B的價格﹤96.74%時,選擇C;反之,則選擇B。

④提供稅率為9%專票的分包商D與提供稅率為3%專票的分包商E的合同總價選擇臨界點為93.81%。即E的總價÷D的總價﹤93.81%時,選擇分包商E;反之,則選擇分包商D。

⑤提供稅率為9%專票的分包商D與提供稅率為0%(即普票)的分包商F的合同總價選擇臨界點為90.75%。即F的總價÷D的總價﹤90.75%時,選擇分包商F;反之,則選擇分包商D。

三、對增值稅籌劃執行過程的監督管理

開展增值稅籌劃,目的是為了取得良好的執行結果,為了更有效地做好增值

稅過程管理。可以說沒有執行過程的籌劃遵循與結果檢驗,增值稅籌劃是空話,沒有任何實際價值。

那應該怎么做增值稅籌劃執行過程監督管理呢?

筆者認為,至少要做到以下三點:

(一)收入、成本、稅負總額監管。對收入變更與成本類新簽合同的合同額、合同稅率進行實時登記,可以通過在表4中插行記錄,并設置完整的計算公式,實時獲取在新簽合同過程中最新計算的項目稅負、利潤與現金流情況。當實際簽訂成本類合同總額、稅負與定稿的稅務籌劃出現偏離時,需及時將掌握情況向管理層提交預警報告,在合同評審過程中簽署偏離幅度的審核意見,提示管理層盡快組織相關人員查找原因,加強應對。

(二)按時對項目稅負進行統計分析。由于稅負指標是稅務部門非常關注的一項風險指標,加強稅負過程監督非常必要。根據增值稅管理明細臺賬,包括開具發票臺賬、未票收入臺賬、發票認證明細臺賬、進項稅轉出臺賬,只要加設稅負統計表,設置按年度與月份選擇匯總的計算公式,就能獲得實時更新的累計稅負統計套表。用電子表格就可以按月進行稅負統計,以便稅負異常波動時,能及時進行原因分析,查找并解決存在的管理問題。

(三)加強成本、業務真實性監管。工程項目根據投標報價、工程量清單進行主要材料、機械用量測算統計,并通過經營策劃、稅務籌劃進行相對固化后,項目部就獲得了統一的一手資料。即經過論證、有一定合理性、根據初始設計稿測算的主要材料、機械用量、分包成本基礎比較數據。項目在執行過程中,如果實際采購、結算工程量超過經營與稅務籌劃工程量,或按成本投入進度與工程實體完工進度偏離較大,或項目完工后,實際采購、結算工程量與經營稅務籌劃偏離較大,又沒有正當理由的,成本真實性就應當受到合理質疑。如果有正當理由,則應實時收集證據資料,用于證明偏差原因及開展工程變更索賠。

四、結束語

綜上所述,本文所描述的工程項目增值稅籌劃遵循的原則與工作流程,主線明朗、重點明確,與相關業務部門的聯系也非常緊密。再加上設置了較為嚴謹的執行過程監管流程,不斷積累的項目增值稅監管經驗,對后續的稅務籌劃能力提升也會有幫助。會促進增值稅籌劃更有利于指導實踐,促進管理能力進一步提升。一旦營改增過渡期政策結束,積累了大量增值稅籌劃全流程管理經驗的施工企業必將體現極大的優勢,對稅務風險的把控能力也會明顯強于同類企業。

來源://www.water12.com/news_detail.asp?id=20031